Ce que les villageois appellent "le château", à Teyssode, est une grosse maison carrée en-dessous de l'église. Il a la particularité d'être en pierre plutôt qu'en briques ou en torchis comme les autres demeures, et nul ne peut disconvenir de sa construction, car il porte, en creux et en relief, sur sa façade, la date 1864 au-dessus d'un blason ovale où un aigle a l'air de s'étirer sous ce qui me parut longtemps être une ligne de peupliers.

C'est, paraît-il, à la suite d'un don par les dernières demoiselles de Teyssode que "le château" était passé aux Soeurs de la Croix de Lavaur. Elles l'avaient transformé en école libre pour petites filles, qui faisait concurrence à l'école laïque, sur la place de la mairie (où il n'y avait guère que des garçons). Aidée de ma grand-mère Clémentine, qui faisait la cuisine, ma tante Jeanne Escande, avec sa mauvaise humeur et ses lunettes de fer, régnait sur une quinzaine d'enfants de hameaux proches ou éloignés : La Creuse, Pech de Camp, Bélaval, Emporte-Pot, les Trois Moineaux. Cet été 1943, comme il n'y avait décidément plus rien à ronger à Paris, à part les os de seiches du marché de Buci, mes parents décidèrent de me laisser à la campagne avec mes soeurs Denise et Josette, déjà là depuis l'année précédente. J'allais avoir dix ans et il fut décidé avec le bon abbé Vidal, curé de Teyssode, que cette année compterait pour la 6ème, car il se chargeait de m'apprendre les rudiments du latin.

Quel plaisir, quel émerveillement pour de petits Parisiens sortant d'un appartement étriqué de la rue des Beaux-Arts et de la misère de l'Occupation, de se trouver seuls et libres dans cette vaste demeure ! Elle nous paraissait immense. Dès l’entrée, une gigantesque Vierge en bois doré, le coeur transformé en pelote d'épingles par les sept épées de ses douleurs, nous ouvrait ses bras compatissants. Nous pouvions courir de la cave au grenier sans crainte de déranger d’autres gens qu'en bas les poules dans leurs nids de poussière, et en haut les chouettes sur les poutres. Nul ne nous interdisait de nous gaver de prunes vertes dans le jardin d'où partait, dit-on, un souterrain qui débouchait dans la grande salle du château de Magrin, sur la colline d'en face. Enfin, grande nouveauté, chacun de nous avait sa chambre. La mienne s’appelait "la chambre de la mariée ", sans que rien n’y rappelât un quelconque mariage : bien au contraire, sur la cheminée de marbre noir, une Basilique de Lourdes en réduction resplendissait sous un globe à socle d'ébène.

Que de soirées délicieuses je passais cet hiver-là enfoncé dans un grand lit à ramages, sous un édredon rouge, à lire Le Capitaine Fracasse dans l'édition de la Bibliothèque Verte qu'on m'avait offert pour Noël et que je dévorais à la lueur d'une bougie ! Car naturellement il n'y avait pas d'électricité. Le vent mugissait contre les volets. L'horloge de l'église proche sonnait, impavide, les heures. Le vent s'enfuyait dans les collines, cherchant à arracher quelque chêne, puis, furieux de sa déconvenue, revenait faire claquer tous les petits volets carrés du grenier. Quelles terreurs délicieuses ! C'est là, à cette époque, que je décidai de vivre à la campagne. Mais il s'en fallut de bien des années avant que je ne me tienne promesse.

Un seul endroit nous était interdit, soi-disant parce qu'il y avait des rats : c'était au premier étage, une pièce délabrée que mes soeurs appelaient "le petit salon jaune". Peut-être avait-il porté ce nom autrefois. Nous y étions toujours fourrés, au lieu de jouer dans les lauriers roses ou à l'ombre de la Vierge en fonte debout sur un croissant de lune qui ponctue la limite extrême du jardin.

Le petit salon jaune ouvrait au bout du couloir sur le perron du jardin. On y accédait par trois marches en tommettes usées. Venant de l'éblouissante clarté du dehors, on mettait un moment à s'accoutumer à la semi-obscurité. Les volets étaient hermétiquement clos, et même les fenêtres, aux rideaux gris de poussière tendus de toiles d'araignées. A part ça, pas de femmes pendues, pas de sang caillé (comme dans Barbe-Bleue). Dans la rue, des villageoises se promenaient avec leurs "farrats" (leurs seaux) ; elles venaient chercher chez nous un "farradat" d'eau, car en cet été torride seule la citerne de notre jardin gardait une réserve. De temps en temps on y trouvait, noyés et les pattes en croix, des lézards légitimement assoiffés, mais imprudents. Vers le cimetière bossu retentissait le bruit argentin du marteau de M. Cabaussel, le forgeron, et à sept heures le bon abbé Pierre Vidal, dont je fus un enfant de choeur, sonnait l'Angélus, que ma tante et ma grand-mère, à genoux dans la cuisine, reprenaient dévotement :

- L'Ange du Seigneur annonça à Marie...

- Je suis la servante du Seigneur.

Occupés à inventorier l'ancien salon, et "sages comme des limaces", nous faisions moins de bruit que les fameux rats, qui n'existaient que dans l'imagination de ma tante, il y avait là des malles en peau de chèvre mangée aux mites, des gravures que j'ai plus tard identifiées comme des Lancret. Leurs cadres dorés, depuis longtemps moisis, montraient leur plâtre. Des lettres, des rouleaux de dessins s'échappaient de cartons. Même les gens qui avaient abandonné ces souvenirs étaient morts à leur tour : il ne restait, dans des boîtes de biscuits en fer qui représentaient des couchers de soleil orange dans des pinèdes marron, que des photos jaunies de femmes en robes à tournure, comme prises dans un tourbillon de vent de sable, et des paquets de correspondances nouées de vieux rubans bleus. Un paysan, ensuite, avait pris possession des lieux. Sans rien déranger, il avait entassé jusqu'à mi-muraille du foin pour les litières de lapins qu'il élevait de l'autre côté du couloir, dans la "chambre aux punaises des bois" que nous appelions ainsi parce que dès l'automne ces bestioles vertes et puantes venaient s'y réfugier de la forêt voisine.

Depuis beau temps le paysan et ses lapins avaient eux aussi disparu. Nous nous roulions dans le foin sec, qui ne sentait plus que la poussière. Mes soeurs, coiffées d'anglaises avec des rubans choux roses à chaque tempe (et des robes à smocks que leur brodait maman) essayaient des robes de faille et de soie brune qui nous semblaient étonnement petites : elles avaient pourtant appartenu à des femmes adultes, sous Louis XV. Quant à moi, armé d'une paire de ciseaux, je découpais avec application les cachets de cire rouge, verte ou noire qui dans le temps avaient clos ces lettres. C'étaient, si je me souviens bien, des têtes frisées d'Antinoüs et autres Télémaques. Ils furent par mes soins enfermés dans une boîte de poudre "Mille Fleurs" d'Houbigant, et définitivement perdus. Certains papiers formaient plusieurs liasses allongées, ficelées de cordelettes brunes encore très solides. Il y avait aussi des livres de comptes reliés en parchemin, de différentes formes et épaisseurs, des cahiers de musique...

Vers la fin de l'été une des Soeurs de la Croix (je pense que c'était la Supérieure) vint rendre visite à ma tante. Grand branle-bas dans le château. Nous la guettions de derrière les volets, car naturellement nous n'étions pas invités à cette importante entrevue, bourrée de préséances et de questions épineuses comme une châtaigne dans sa bogue. La Soeur arriva à vélo (il n'y avait pas d'autres moyen de se déplacer) sa cornette ou son voile volant au vent d'autan. Elle avait un visage mince et pâle, l'air ouvert et le sourire avenant, tout le contraire de ma tante, donc. Elle visita la maison, s'assura que la salle de classe, au premier, était bien pourvue d'un litre d'encre violette, et comme ma tante lui ouvrait la porte du "petit salon jaune” qui nous était si cher, elle dit :

- Tout ce qu'il y a dans ce débarras, vous pouvez le brûler dans le jardin...

Puis elle repartit, toujours à vélo, à travers les collines de Massac et les sarcasmes de ma tante, qui trouvait que côté religion elle pouvait, Dieu merci, en remontrer encore à n'importe qui. (Ma tante était le seul vrai pilier que j'ai personnellement connu de notre sainte religion catholique, apostolique et romaine).

Je chancelais, comme ivre. Comment ! On allait brûler ces lettres si extraordinaires, que j'arrivais presque à déchiffrer ! J'allais trouver mon père, qui fumait sa pipe sous les pruniers. Il se demandait ce qui serait plus avantageux d'emporter à Paris pour l'hiver : des pommes de terre, ou des haricots secs ? (Qu'il avait passé l'été à acheter, une livre deci, un kilo delà, dans les fermes environnantes). Comme tout Français à l'époque, dès qu'il venait en province, c'était pour emplir des caisses soigneusement clouées de précieux tubercules ou autres légumineux qui, voyageant par le train et renvoyés de gare en gare à cause des bombardements arrivaient souvent des semaines après. On allait les chercher à la gare d'Austerlitz, et à l'odeur on les devinait échauffés, ou germés, quand ce n'était pas pourris. Souvent même ils n'arrivaient pas du tout, ayant été volés en route par les cheminots. La puanteur des couloirs du métro, d'Austerlitz à Odéon, bondés de gens hâves, qui défaillaient sous des caisses de légumes plus que mûrissants, est un de mes plus violents souvenirs d'enfance. Et à Odéon ce n'était pas fini : il fallait encore arriver, à pied, rue des Beaux-Arts, avec ces kilos de fruits et légumes dont on jetait la moitié à la poubelle.

Mes papiers lui posaient donc un problème certain : patates, ou lettres du XVIIIe siècle ?

Heureusement papa vivait dans le milieu des libraires d'ancien de la rue Bonaparte et de la rue de Seine : pour allonger sa paye du Crédit Foncier de France, où il était rédacteur en chef, il tenait la comptabilité d'un certain Sven Nielsen, propriétaire d'une petite boîte de messageries "Les Messageries du Livre", 57 rue de Seine, qui n'étaient pas encore devenues les puissantes "Presses de la Cité".

- Je les montrerai à Monsieur Martineau, me promit-il.

Martineau, le libraire du "Divan", rue Bonaparte, en face de l'église Saint-Germain des Prés, était un spécialiste de Stendhal, mais ce n'est pas pour lui que mon père le fréquentait : il haïssait Beyle ("Ce Stendhal est un faux-jeton»). Il venait voir Martineau pour ses rééditions de Tristan Derême. Tristan Derême est d'Oloron, et c'est là que mon père a connu ma mère. Mais ne nous éloignons pas. Finalement, il emporta les papiers dans une caisse qu'il fit spécialement à leur intention, pendant que sous les figuiers les robes et les photos s'évanouissaient en fumée.

Il y a vraiment une prédestination dans le destin des choses, comme pour le reste: oiseaux, humains, saphirs... Comment sans cela expliquer que ces lettres revinssent, deux cents ans après, dans le quartier de l'Université d'où la plupart étaient sorties ? De la rue des Beaux-Arts où nous habitions à la rue des Saint-Pères où vécut Emilie de Portocarrero il n'y a qu'une promenade : celle que je faisais presque chaque jour pour jeter mon courrier à la poste. Néanmoins ces lettres mirent très longtemps à me revenir. Je ne les découvris que ces dernières années. Mon père, chaque fois que je les lui demandais, avait quelque "défaite " à m'opposer. Il ne savait plus où il les avait mises. S'il les avait montrées à Martineau ? Il ne s'en souvenait pas... S'il les avait lues? Oui, partiellement (je découvris plus tard qu'il avait essayé de les classer et avait fait des suppositions sur les correspondants). Finalement, déménageant de Paris en 1976, il avait ramené ses livres en de multiples caisses à Labruguière. Chaque caisse avait sa liste soigneusement collée sur son couvercle. De la caisse n° 33, le bois blanc qui renfermait les lettres était devenu brun, mais elles étaient toujours là, soigneusement rangées, avec, dans une enveloppe, un portrait, une miniature sur cuivre qui tient dans le creux de la main. C'est une femme au visage blanc, aux lèvres serrées, au regard perspicace, qui porte une robe bleue et des fleurs dans les cheveux. Est-ce Emilie ? Ou une amie ? Encore jeune, elle a plutôt l'air d'une Italienne que d'une Espagnole ; comme sa mère était anglaise et qu'elle a passé sa vie en France cela ne nous avance pas beaucoup. Avec quarante ans de retard je lus les lettres. On verra de qui elles sont, et comme je le découvris.

Cette correspondance amoureuse avec deux hommes est certainement tout ce qui reste du passage sur cette 5e planète d'une étoile de 3e dimension de la fille naturelle d'un Grand d'Espagne, qui après bien des aventures et des faillites, vint échouer dans ce coin de Languedoc pour y mourir, en pleine Révolution. Le tout pourrait s'appeler, comme dans ces titres interminables qu'on donnait aux romans à son époque :

ou la vie et les aventures de Marie-Emillie de Porto-Carrero, fille naturelle non reconnue de Christophe de Porto-Carrero, Comte de Montijo, Grand d'Espagne de Première Classe ; et d'une femme estrangère malgré toutte les recherches demeurée incongneue ; née obscurément à Londres en Angleterre en 1735 et morte à Teyssode paroisse de Languedoc en l'année 1795 (vieux stile) l’an 3 de la Rep. Fr. Une et Indivisible, après avoir recherché toutte sa vie de se faire reconnoitre et estimer

DE SON INGRATTE PARENTé.

*

LE COUVENT DE GISORS,

ET CELUI DES URSULINES DE PONTOISE

A sa sortie du couvent de Gisors, en 1751, une jeune fille de seize ans, Marie-Emilie, ou Emilie, correspond avec les supérieures qu'elle y a laissées : Soeur Saint-Jérôme, mesdames Delalande et Dapremond. Ce sont des Ursulines "filles ou veuves qui se consacrent à l'éducation des jeunes filles". Ces Ursulines possédaient une très belle maison à Paris à l’emplacement de la rue qui a gardé leur nom, dans ce quartier pour moi charmant de Saint-Jacques du Haut-Pas.

Emilie envoie des cadeaux, qui mortifient ces dames ; "Cette preuve de votre bon coeur n'étoit nulement nécessaire vis-à-vis de moi, ma chère amie". Certaines de ces soeurs sont très âgées : deux meurent, en cet octobre 1751, à plus de 80 ans. Une des condisciples d'Emilie, Mlle Gromaire, "a été mariée ce mois d'août, elle est partie aussitôt à la terre de son mari, qui est en Bourgogne". En fait on a l'impression que la seule famille réelle de Marie-Emilie ce sont, justement, ses relations de couvent ; les bonnes soeurs qui l'ont élevée et qui lui écrivent avec une tendresse maternelle, s'occupant beaucoup de sa vie spirituelle, de ses soucis, et d'une difficile entrée dans la vie. Marie-Emilie ne sait pas elle-même qui elle est. Fille naturelle, plus ou moins abandonnée dans cette institution pieuse ? Bâtarde d'un grand ? C'est possible. Comme elle cherche à s'en éclaircir, soeur Saint-Jérôme proteste de son ignorance : "Je voudrais, chère amie, être assez heureuse pour pouvoir vous mettre au fait de ce que vous désirez savoir ; il y a longtemps que vous seriez satisfaite, mais je suis aussi ignorante que toutes celles de notre maison. Il n'y a que la demoiselle qui vous a placé içi qui en sait quelque chose ; je ne la vois point, et ce serait en vain que je ferais effort pour lui arracher le secret : ses amies l'ont tenté plus d'une fois inutilement. Il faut attendre avec patience quelque événement qui vous éclairera. Le Seigneur n'attend peut-être qu'un acte de conformité à sa volonté pour vous accorder ce que vous souhaitez le plus..." (12 novembre 1751). La jeune fille se désespère et dépérit : « Je suis inquiète extrêmement du peu que vous mangez, ce qui me surprend, ayant toujours été d'assez bon appétit, celà fait grand tort à votre tempérament et contribue en partie à votre maigreur. » Soeur Saint-Jérôme - qui semble avoir été elle aussi une fille abandonnée - lui reproche les inquiétudes et les peines auxquelles elle se livre : "Trouvez bon ma chère amie que je vous dise que je vous trouve condamnable de n'avoir pas plus de soumission à la Divine Providence, qui vous a secourue dans les plus fâcheuses circonstances, ce qui devrait vous inspirer une confiance sans bornes" ; elle lui en donne pour preuve "l'ami solide et essentiel qu'elle (la Providence) vous a procuré en la personne de M. de Flobert."

Qui est M. de Flobert ? (Qui se prénomme Antoine). D'après la seule lettre adressée à lui, il est en 1757 Directeur Général des Fortifications de la République de Gênes. Nous voilà en plein dans cette Europe cultivée et cosmopolite du XVIIIe siècle qu'ont tuée les nationalismes brutaux et bornés issus de la Révolution. Cet officier français au service d'une république italienne, c'est toute une civilisation. M. Antoine de Flobert devait être à Gênes depuis un moment. C'est en 1746 que Louis XV envoie des secours à cette belle ville révoltée contre les Autrichiens. Le 21 mai 1747, le duc de Boufflers les y attaque et s'empare de leurs positions ; le 27, ils sont chassés de toute la côte. En 1748, une opération du duc de Richelieu réussit complètement : Varragio est attaquée et prise en février. La même année, le traité d'Aix-la-Chapelle termine la guerre.

Que va faire en 1757 M. de Flobert à Gênes où il était certainement dix ans avant ? De Chamicy, hameau proche de Senlis, en septembre, M. Coqueret, qui a l'air d’être une sorte d'intendant, lui réclame une obligation de 7 000 livres qu'il a faite à M. l'abbé de Crillon, et dont on n'a pu retrouver la minute chez Me Andrieu, notaire parisien... Tous les comptes et lettres de l'époque sont pleins d'histoires d'importants papiers perdus, dont on cherche vainement soit les originaux, soit des copies... M. de Flobert est bien avec le clergé, car par l'honnête M. Coqueret (dont le nom signifie amour en cage, ou à notre époque Lanterne Japonaise : il s'agit tout simplement de l'alkékenge ou Cerise d'Hiver...) il reçoit des nouvelles de divers ecclésiastiques de haut vol : "M. le prieur de Bray se porte bien, et M. le curé de Reuilly. Toutte vos chambre et meuble sont en bonne estât à la réserve de vos couverture, que les vers ont attaqué ; on les a mis à ler [l’air] plusieur jours et toutte sa na servy de rien..." M. l'abbé de Crillon est venu à Chamicy au commencement d'août. "Je l'ai reçu du mieux qu'il m'a été possible. Heureusement qu'il y avait 12 bouteilles de vin que M. le Prieur de Bray avait envoyées quand vous êtes venu à Chamicy la dernière fois ; je lui en présenté une de blanc qu'il a bue ; il l'a trouvé bon. Il a trouvé votre appartement très beau."

M. de Flobert ne doit pas venir souvent à Chamicy puisque les couvertures ont le temps de s'y miter : d'ailleurs la lettre est envoyée de Senlis à Gênes. Pourtant, à l'instar de la mystérieuse demoiselle qui a déposé Marie-Emilie au couvent de Gisors, dès qu'elle en sort il prend la relève et s'occupe d'elle. A-t-il des ordres, peut-être de la famille de Crillon, qui revient souvent en allusion dans la correspondance ? C'est probable. Mais pourquoi a-t-on choisi ce militaire comme bonne d'enfant ? Dès 1753, Marie-Emilie est avec lui à Guérande et se fait appeler Mademoiselle de Robertot. Nom de guerre, on s'en doute. A moins que Robertot n'ait un rapport quelconque avec M. de Flobert, qui y aurait eu une propriété : c'est le nom d'un village de la Seine-Maritime, près de Doudeville.

En octobre de la même année, toujours avec M. de Flobert, la voilà qui loge à l'hôtel du marquis de Crillon, quai des Célestins à Paris, maison bien connue des amoureux qui suivent la Seine, car derrière son rideau d'arbres jaunissant en automne et peuplé d'oiseaux c'est, en face de la caserne des Gardes Républicains, le magnifique Hôtel Fieubet, que touche, justement, un lycée de jeunes filles qui font entendre, aux récréations, comme un bruit de volière...

Arrêtons-nous un instant à l'Hôtel Fieubet pour parler des Crillon qui y ont vécu. Les Fieubet sont des parlementaires des environs de Toulouse dont les papiers ont été malheureusement dispersés à Castres ces dernières années quand la bibliothèque de Gaston Tournier, érudit mazamétain, fut vendue dans les pires conditions. Le patronyme Fieubet ou Fieuzet est encore porté dans la région de Lavaur. Quant aux Crillon ce sont comme on sait des Avignonnais dont la statue de l'ancêtre orna longtemps la Place des Doms. Comment ces gens se retrouvèrent-ils au XVIIIe siècle dans le quartier de l'Arsenal, proche de la Bastille, je ne sais. Louis de Berton, marquis et même duc de Crillon (par la grâce du Pape) né en 1718, a 17 ans de plus qu'Emilie. C'est un militaire. Entré à treize ans aux Mousquetaires Gris, il est à quinze, lieutenant au régiment du Roi-Infanterie. Il se distingue en Italie aux batailles de Parme et de Guastalla et à vingt ans commande le régiment de Bretagne. Raconter sa carrière serait fort long : il suffit de dire qu'à Fontenoy il s'empare de 50 canons et est nommé général d’infanterie. Louis XV lui propose 3000 livres de pension et le cordon rouge de l’Ordre de Saint-Louis, équivalent de notre Légion d'Honneur, mais Crillon refuse : il espérait avoir la décoration suprême, le cordon bleu du Saint-Esprit. Or il ne risque pas de l'avoir : il n’est pas assez noble. On a des échos des préventions des imbéciles titrés envers un vrai talent dans cette note des”Souvenirs de la Marquise de Créquy": "Leur nom de famille est Berton, et leur prétention consiste à être sortis de la famille Balbi, ce qu'ils n'ont jamais pu faire accroire à personne dans leur pays Venaissin. Le fameux Crillon (compagnon d'Henri IV) n'était qu'un soldat de fortune. On a toujours dit que son grand-père était un marchand de Carpentras, et leur titre de duc avignonnais est fondé sur un brevet pontifical. Si on les a laissés s'élever sans crier, c'est qu'on les regardait de si haut et qu'on les voyait de si loin, qu'on n'y prenait pas garde." Toute la fatuité de la Cour est dans de pareilles remarques : prenez toujours 50 canons à Fontenoy et sauvez la France de l'invasion, si votre aïeul était marchand à Carpentras, ça ne vous servira pas à grand chose... Après plusieurs autres humiliations du même genre pendant la Guerre de Sept Ans, au profit de généraux de la Pompadour, Crillon passera au service de Charles III d'Espagne.

Cependant, quand en 1751 Emilie vit dans son hôtel parisien, Crillon est en pleine gloire. Ce sont probablement ses parents qui habitent l'Hôtel Fieubet, mais je ne les connais pas. D'ailleurs Emilie n'eût qu'un temps assez court pour connaître le futur maréchal qui passa sa vie aux armées : à la paix d'Aix-la-Chapelle (1748) il revint à Avignon. En 1751 il y donna des fêtes splendides pour la naissance du duc de Bourgogne. "Il alla féliciter Louis XV de la part des Comtadins et demeura à la Cour de janvier à mars 1752" : c'est pendant cet intervalle qu'Emilie dut le connaître, car ensuite "il se rendit à Rome, où le pape lui fit le meilleur accueil en 1754" (Biographie Française).

Après le duc, l'abbé. Louis-Athanase-Boniface de Berton de Crillon, né en 1726 à Avignon, a huit ans de moins que Crillon-Mahon. Il entra dans les ordres,"s'attacha à son oncle Jean-Louis, archevêque de Toulouse, qui le nomma chanoine de Saint-Sernin, grand vicaire de son diocèse, et qui résigna en sa faveur, en novembre 1750, l'abbaye de Saint Etienne de Baigne" : c'est-à-dire à peu près un an avant la sortie d'Emilie de son couvent. Si on regarde les dates, l'Abbé de Crillon n'est que de neuf ans l'aîné d'Emilie. Ils ont bien du faire connaissance, dans quelque vestibule de l'Hôtel Fieubet... D'autant que cet homme de trente ans est encore mieux renté en 1755: il est nommé Agent Général du Clergé ! La carrière de cadet, presque obligatoirement ecclésiastique, pouvait être extrêmement rentable. C'est celle de l'abbé de Crillon. Promoteur de l'assemblée générale du Clergé, en 1760 (à 34 ans...), abbé de Saint-Jean d'Amiens en juillet de la même année, abbé de Grandselve en 1779 (53 ans...) la vie de l'abbé de Crillon est semée de roses et de bénéfices tous plus ecclésiastiques les uns que les autres. Il ne parait pas avoir souffert dans les missions et n'est nullement candidat au martyre. Ce n'est pas un confesseur de la Foi, mais de belles dames, qui n'ont que des pêchés mignons.

L'abbaye de Grandselve (la Grande Forêt), de l'Ordre de Citeaux, faisait partie du diocèse de Toulouse, et l'abbé de Crillon en est toujours propriétaire à la veille de la Révolution. On verra qu'Emilie, vers la fin de sa vie et dans la panade, fera appel à l'abbé de Crillon : il lui rendra un modeste service, assez utile cependant pour qu'elle passe sans trop de heurts ses dix dernières années.

Quels étaient les rapports de l'Abbé richissime et d'Emilie? Bien malin qui mettra la main sur des documents sérieux, à ce sujet. On trouve dans la correspondance d'Emilie des brouillons de lettres à l'abbé de Crillon, mais pas une lettre de lui. Il devait lui faire tenir des "mots ", par quelque vicaire itinérant : on n'est jamais assez discret, dans le Clergé. Pourtant l’abbé de Crillon ne donne pas l'impression d'un de ces scandaleux prélats de son époque, qui ont causé tant de tort, par ricochet, à la religion. C'est un homme avisé : il se débrouille pour mourir à Avignon, son lieu de naissance, le 26 janvier 1789. On ne saurait être plus prévoyant. L'année en cours et les suivantes lui auraient sans doute fait passer quelques mauvais quarts d'heure. Mais c'est un homme heureux, bien typique de son siècle ; il a su se retirer à temps. Il avait publié, de concert avec l'abbé de Jumilhac, quelques fadaises, dont les"Rapports de l'Agence Générale du Clergé", au titre proprement surréaliste. Il donna ensuite "de l'Homme Moral" (1771) et "Mémoires Philosophiques du baron de... grand chambellan de S.M. l'Impératrice" (1777-1778) deux volumes destinés à convertir les philosophes au catholicisme (1).

Pierre Larousse, dans son Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle rajoute que les "Mémoires Philosophiques du baron de..." dont le titre à sa parution ne devait pas manquer de piquant, car c'est une parodie, est un « livre où sont combattues avec beaucoup de vigueur les doctrines matérialistes du baron d'Holbach, qui a été réimprimé plusieurs fois. "

Voilà pour l'abbé de Crillon. J’ai longtemps cru que les lettres de l’Amoureux Inconnu, qu'on verra plus loin, étaient de lui. Mais non, impossible. Celui-ci vit à la Cour, se dit secrétaire-général des dragons. N'empêche qu'il y a eu entre Emilie et l'abbé de Crillon certainement autre chose que de simples relations de confessionnal. On ne vous accorde pas comme ça des inscriptions sur les rentes du Clergé sans que vous ayez fourni quelques bonnes raisons de votre savoir-faire. Et d'abord qu'était cette Assemblée du Clergé dont il est si souvent question ? Quand l'abbé de Talleyrand-Périgord fut nommé, à son tour et bien plus tard promoteur de l'Assemblée du Clergé de France, à la suite de l'abbé de Crillon, il prendra soin de nous l'expliquer: "J'observai avec soin la manière dont les affaires se conduisaient dans ce grand corps. L'ambition y revêtait toutes les formes. Religion, humanité, patriotisme, philosophie, chacun prenait là une couleur ! L'intervention de la conscience dans tous les démêlés pécuniaires avait donné aux pièces de cette grande affaire un caractère déloquence que le clergé seul sait avoir." L'assemblée du Clergé avait pour principal objet (la grande affaire) de déterminer tous les cinq ans le montant de l'impôt qu’elle "consentait " ou plutôt qu'elle se laissait arracher avec moults gémissements, par le Roi, sous la fiction d’un "don gratuit".

Je ne sais si Talleyrand, qui était si charitable comme on sait, a fait profiter quelques Marie-Madeleine des deniers du clergé. Mais c’est possible. Tout comme est probable le même service rendu, avec les mêmes deniers, par l’abbé de Crillon à Emilie.

__________

(1): Roman d'Amat : Dictionnaire de Biographie Française, Tome 9, p. 1255. Paris, 1961.

SOEUR SAINT-JEROME

Soeur Saint-Jérôme écrit en prenant certaines précautions conventines : elle n'a pas le droit de correspondre avec son ancienne élève, et le fait par l'intermédiaire de Mme Delalande, qui quitte le couvent pour les Dames Hospitalières de Saint-Nicolas de Pontoise : l'Hôtel-Dieu. Mme Delalande met toujours un post-scriptum, d'une grande écriture élégante et aristocratique, qui redouble les conseils de prudence et de soumission à la volonté divine que prodigue la Sœur : "Le Seigneur exige peut-être que vous lui sacrifiéz de certains sentiments qui paraissent bien naturels, celà est, j'en conviens, difficile, et par là d'autant plus méritoire. D'ailleurs il est quelquefois de la prudence de dissimuler, il y a de la grandeur d'âme à oublier, et selon le Christianisme, de pardonner, je comprends tout ce que vous pouvez m'objecter à celà, mais je crois avoir plus que personne grâce à vous parler ainsi par tout ce que j'en ai ressenti.” Soeur Saint-Jérôme, on le voit, a du être dans le même état d'abandon que la jeune fille. "Vous me ferez plaisir de me faire part de votre situation, m'interessant véritablement à votre bonheur" lui écrit Mme Delalande. "Soyez, fidèle à Dieu, et il ne vous abandonnera pas, cette vie est courte et il y a une éternité, mettez à profit l'esprit que vous avez reçu, ce sont de ces talents dont vous rendrez compte, pensez donc ma chère fille à en faire un bon et saint usage, et aimez moi toujours comme je vous aime".

D'ailleurs Emilie ne se tourmente pas toujours pour la recherche de sa parenté et son propre établissement ; elle a quelquefois des occupations plus frivoles : en février 1753 elle demande des échantillons de laine mais soeur Saint-Jérôme ne peut la satisfaire : "l'on n'a point conservé ces nuances et l'on ne travaille plus içi en laines, peut-être par la difficulté d'en avoir. Vous êtes, ma chère amie, beaucoup plus à portée de les choisir et de les assortir ayant votre robe. " La soeur croit prudent de ne pas transmettre les compliments de Marie-Emilie aux dames du couvent, car elle reçoit ces nouvelles d'une voie indirecte : elle en a de temps en temps de Mlle Gromaire, qui a toujours de l'amitié pour elle, mais elle a perdu de vue Mlle Romaine, une autre condisciple de Marie-Emilie.

Soeur Saint-Jérôme témoigne beaucoup de tendresse à la jeune fille, "dans quelque partie du monde que vous habitiez, donnez moi de vos nouvelles, ma chère amie, elles me feront toujours un vrai plaisir... Je serai toujours avec une amitié tendre et sincère votre bonne amie." Si Marie-Emilie n'écrit pas de quelque temps elle s'inquiète, "j'ai trouvé bien long le temps que j'ai été sans recevoir de vos lettres, je craignais de votre part quelque refroidissement." Mme Delalande fait chorus : elle était en peine. Elles lui souhaitent un bonheur solide, une confiance entière en M. de Flobert, elles la félicitent : « Je trouve votre écriture et votre orthographe infiniment meilleures, vous pouvez encore faire mieux. Je voudrais savoir ce que veut dire que vous espérez nous dire de vive voix à ma soeur et à moi ? Combien vous nous aimez ? Quels seraient donc vos projets en revenant dans ce pays ? Cette question n'est que pour votre bonheur..." Il paraîtrait donc que M. de Flobert aurait découvert à sa pupille une partie de la vérité : qu'elle est la fille naturelle d'un Grand d'Espagne, née à Londres. Avec son caractère romanesque, elle a immédiatement décidé d'aller se faire reconnaître.

Ces histoires de filles abandonnées, le XVIIIe siècle en est plein, à tel point que c'était devenu un poncif de théâtre, où l'enfant, dans des circonstances éminemment dramatiques et après bien des infortunes, était découvert et reconnu au dernier acte grâce à la croix (d'or, évidemment) que sa pauvre mère avait eu la bonne idée de lui passer au cou. « Elle a la croix de sa mère », cela se disait pour désigner quelqu'un qui avait de la chance. D'autres fois, c'était une marque sur le corps, indélébile, généralement en forme de blason, afin que nul n'en ignore. Sans rechercher dans le fatras littéraire, on trouve les histoires bien réelles de la fameuse comtesse de La Mothe, du sang des Valois, qui se rendit célèbre dans l'escroquerie du Collier de la Reine ; celle moins connue de la comtesse de Montcairzain, qui passa sa vie à essayer de se faire reconnaître de la famille de Conti, d'où elle prétendait descendre (1). Ces deux-là eurent des destinées tragiques, ou décevantes. Toutes ne le furent pas. Mlle de Folleville, fille naturelle du Prince de Salm et de la Duchesse de Bouillon, en épousant Vitrolles, petit émigré inconnu dont elle était tombée amoureuse, porta visiblement bonheur au futur ministre de Louis XVIII dont elle fut le premier grand succès. Un bienfait n'est jamais perdu…

_______________

(1) : A propos de la Montcairzin, G. Lenotre, citant un "Annuaire du Jura" (Vieilles Maisons, Vieux Papiers, 4e série) et peu soucieux de vérifier aux bons endroits, termine son article de fort romantique façon : "On croit qu'elle mourut en 1825, de faim ou de froid au pied d'une borne, en face des Tuileries." Voilà qui est symbolique à l'extrême, cette enfant d'un sang royal contesté qui vient mourir, en pleine Restauration, comme un reproche vivant, devant la somptueuse demeure de ses parents ingrats... De quoi faire pleurer tous les mélodrames du Boulevard du Crime ! Mais il n'en est rien. La Montcairzain ne mourut probablement ni de froid, ni de faim. Elle avait même eu le temps de se préparer une dalle cossue "tout en haut du Père-Lachaise, à Ménilmontant", comme eût chanté Bruant. C'est même non loin du rond-point Casimir-Périer, rendez-vous des élégances d'outre-tombe, qu'elle a choisi de reposer. Si elle avait eu faim et froid elle aurait mangé les sous de sa pierre tombale ! On y lit : "Cette princesse a préparé elle-même ce tombeau pour y trouver enfin le seul bonheur durable sur lequel on puisse compter, et où l'injustice et les persécutions qu'on éprouve sur la terre ne puissent plus atteindre. " L'inscription a été relevée dans l'intéressant roman de Jean Escande : Du Flouze (Ed. du Seuil, 1958).

Autre enfant trouvé, qu'on ne peut guère prendre au sérieux : Chamfort. Né en 1741, il n'a que quatre ans de moins qu'Emilie. Joli petit-maître, les dames lui ont décerné un brevet de capacité amoureuse : elles l’appellent Hercule-Adonis. (Comme elles savent faire, en ridiculisant). Mais Hercule-Adonis se prend pour un Romain, un Caton (celui qui voulait brûler Carthage), un caractère, un dur. Entendons-nous : un dur pour une société en pâte tendre, celle des duchesses à vapeurs. Il est à peu près aussi terrifiant qu'une statuette en porcelaine de Sèvres. C'est le Misanthrope en culotte de soie rose et redingote de faille vert d'eau. Ce moraliste professionnel est invité aux petits soupers de la meilleure société pour y faire frissonner les caillettes d'aphorismes définitifs. En bon bâtard d'un manant auvergnat, il se conforme parfaitement à son rôle et crache dans la soupière en Pont-aux-Choux en débitant du nihilisme à bon marché.

Hercule-Adonis accepte à toutes mains les bénéfices confortables, quitte à insulter longuement ceux qui les lui ont procurés. Les marquises à bascule sont ravies : voilà enfin un homme vrai. Marie-Antoinette elle-même obtient à notre Romain de verre filé une bonne pension, et prend la peine de la lui annoncer elle-même. Bref, tout comme un tupamaro du XVIe arrondissement, fils d'énarque et protégé par une quelconque présidente de la République, Chamfort vit dans les délices de la contestation chic. De nos jours, il fomenterait, entre deux jets, des révolutions marxistes au Paraguay avant de revenir prendre son petit déjeuner rue de la Faisanderie, servi par une négresse soumise, sa vieille nounou. L'esprit en plus (car il a de l'esprit), Chamfort est un soixante-huitard en Lamborghini.

Quand vint la vraie révolution, avec ses vrais terroristes bien horribles, le révolutionnaire en peau de lapin a la trouille : il ne veut pas qu'on le guillotine. Il n'aurait jamais cru MM. Robespierre et Marat si mal élevés. Il essaie de se suicider, mais comme c'est un lâche, il se rate deux ou trois fois. Hercule-Adonis n'a laissé qu'un petit recueil d'anecdotes, précieux pour l'histoire des hautes classes au XVIIIe s. : la seule humanité qu'ait fréquenté M. Chamfort. C'est un excellent échotier du genre putassier, comme sous le Second Empire le gommeux Viel-Castel. A force de cracher dans la soupe, Chamfort, l'académicien, a tout raté, même sa mort. De nos jours, il serait Ministre de la Culture.

Evidemment, le sort des enfants trouvés était hasardeux et complètement abandonné à la fortune, bonne ou mauvaise. On ne songe jamais aux milliers de bâtards qui au cours de l'histoire ont fini misérablement, gelés nuitamment sur les marches d'églises. Marie-Emilie, qui s'appelle provisoirement Mlle de Robertot, peut se féliciter de son sort : un couvent, un tuteur... Elle prend des habitudes qui feront d'elle une de ces assistées qui vivent en marge du grand monde sans vraiment en faire partie mais qu'on tolère comme plus ou moins de la famille. Sans travail (c'est une aristocrate) mais pas sans soucis, les besoins d'argent la dévorent. Pas vraiment femme entretenue, mais pas mariée non plus, parce que sans dot... Un de ces êtres ambigus comme on en trouvait beaucoup autour des tables de jeu, aux chasses, dans les villes d'eau, près des grands, inutiles et à moitié déplacés. Toutes ces conditions feront d'elle pour la vie, une errante.

Outre les dérangements que donnent ses soucis et ses inquiétudes à sa santé, en novembre 1753, à 18 ans, Marie-Emilie a le malheur d'être attaquée de la petite vérole. Mme Delalande remercie M. de Flobert : "des nouvelles que vous avez la bonté de me donner de notre demoiselle, dont j'étais très en peine. Je suis fort charmée qu'elle se soit tirée heureusement de la petite vérole dont tout le monde périt cette année. Je ne puis, Monsieur, vous exprimer la joie que je ressens du contentement où vous me dites être de sa bonne conduite ; j'en bénis le ciel et je désire son bonheur de tout mon coeur. Cette chère enfant a de l'esprit et un coeur admirable ; il y a bien de la ressource avec de pareilles qualités, soutenues de la religion. J'espère, Monsieur, qu'elle reconnaîtra toute sa vie les bontés et les tendres soins que vous prenez pour elle, dont elle me parait bien touchée, et dont j'ose vous demander la continuation par l'intérêt infini que j'y prends en l'embrassant bien tendrement..."

Soeur Saint-Jérôme : "Dès que j'ai entendu parler des ravages que faisait cet été la petite vérole, je n'ai cessé d'invoquer Saint Roch pour que vous en fussiez préservée, ou du moins des tristes et fâcheux accidents qui souvent en restent…" Cette lettre de Janvier 1754 a été renvoyée de l'Hôtel Fieubet à Londres, chez l'Ambassadeur d'Espagne - on peut penser que M. de Flobert s'y est rendu pour affaires. Mais il ne parait pas que Marie-Emilie l'y ait accompagné : en août de la même année, ses amies lui écrivent : elle est pensionnaire aux Filles de la Croix, rue d'Orléans à Paris. On lui donne du "Madame”, mais le nom a été soigneusement barré. Soeur Saint-Jérôme craint "qu'elle ne fut malade, ou, ce qui est en partie vrai, dans quelque endroit ou vous n'eussiez point la liberté de me donner de vos nouvelles." La voilà donc dans un autre couvent. Soeur Saint-Jérôme trouve que les meilleurs conseils que ces dames puissent lui donner "est de vous exhorter à la patience : c'est le seul parti que vous ayes à prendre pour vous concilier la bienveillance d'un quelqu'un à qui vous convenez avoir beaucoup d'obligation, dont par votre bonne conduite vous avez déjà mérité les louanges, et de qui les bontés et la protection vous sont si nécessaires. Je vous exhorte donc, ma chère fille, à temporiser, ce ne sera que par votre soumission que vous parviendrez à ce que vous désirez, autrement vous gâteriez tout, et vous ruineriez totalement vos affaires au lieu de les avancer. Peut-être que ce qui vous parait en ce moment rigueur ou humeur est dirigé pour votre plus grand bien. Le temps peut apporter un grand changement à votre fortune..." "Surtout soyez réservée avec tout le monde sur vos affaires et votre situation : tout dépend de votre prudence sur ce point ; pensez toujours qu'il n'est rien de plus rare qu'un ami solide et véritable" lui recommande Mme Delalande, faisant allusion à M. de Flobert.

Par précaution, Soeur Saint-Jérôme brûle toutes les lettres que lui envoie Marie-Emilie. En 1755, celle-ci va avoir vingt ans et son moral ne s'améliore pas. Soeur Saint-Jérôme a beau la féliciter "sur le précieux et solide ami que la Providence vous a donné en la personne de M. de Flobert" rien n'y fait : elle l'exhorte pourtant "à tout employer pour vous le conserver et vous le ménager. Il a la bonté, me disiez-vous, d'excuser vos vivacités lorsqu 'il vous arrivait d'en avoir. Ne soyez pas pour vous-même si indulgente, ne vous les pardonnez point ; ce qui peut vous en occasionner, ou du moins vous empêcher de travailler à les réprimer est le désir trop vif que vous avez de connaître ce que l'on vous cache. Vous voulez bien que je doute de votre soumission à la volonté de Dieu à cet égard, puisque vous avouez, chère amie, que cette pensée ne vous laisse de repos ni jour ni nuit. Celà ruine votre tempérament, n'avance rien, et vous fait perdre peut-être beaucoup de mérites et de grâce auprès du Seigneur qui attend et exige de votre part une résignation plus entière pour remplir votre désir, que je ne blâme point en soi, mais en ce qu'il est trop excessif…" Elle la dissuade de venir la voir à Gisors : cette démarche "ne serait point du goût des personnes que vous désirez tant de connaître : je ne puis m'ôter de l'esprit qu'elles surveillent votre conduite, vous ne pouvez en tenir une trop mesurée à tous égards" écrit soeur Saint-Jérôme qui parait en savoir plus qu'elle ne le montre. "Je serais désespérée que ce qui ne serait que pour ma satisfaction put vous faire tort ; il viendra peut-être un temps plus favorable...” Mme Delalande a du chagrin : "J'avais écrit à M. de Flobert la douleur sans égale où j'ai été et où je suis encore du départ de ma chère petite nièce." On va la changer de maison, et elle sera logée de façon à ne pouvoir l'inviter : elle voulait profiter des derniers jours qui lui restaient à Pontoise pour les prier à dîner, lui et elle : "nous n'aurions été que nous trois pour jaser à notre aise" mais M. de Flobert, vrai ou faux, « m'a mandé que vous étiez incommodée et que vous ne pouviez sortir" : on dirait que le sort, ou les humains, empêchent Marie-Emilie de revoir les femmes qui l'ont élevée et qui peut-être en savent trop.

En mars 1755, soeur Saint-Jérôme l'engage à se ménager, car elle a vraiment été malade, à manger davantage et à distraire son esprit. "Celà n'est point aisé, j'en conviens, mais enfin le chagrin auquel vous vous livrez, ma chère enfant, ne change rien à votre sort, ruine votre tempérament et m'afflige..." Si M. de Flobert ne vous accorde point ce que vous voulez bien souhaiter, avec tant d'empressement, ce ne sera sûrement que des vues de prudence qui l'arrêteront, peut-être les mêmes que je vous ai représentées la dernière fois." Elle a elle-même ses déboires : "Ma soeur est venue vendredi faire une apparition par un temps affreux, c'était pour m'enlever les chères petites, auxquelles j'étais fort attachée, de façon que je m'en ennuie beaucoup. Elles ont infiniment d'esprit, amusantes et l'aînée a déjà du solide. Dans peu elle sera compagnie pour la chère tante, qui est toujours bien touchée de la séparation de Mme Delalande, et moi de son éloignement."

En avril, Marie-Emilie a encore changé d'adresse : elle est avec M. de Flobert chez M. Hüare, perruquier rue de l'Echelle, quartier Saint-Roch à Paris. La rue existe toujours. De Gisors, soeur Saint-Jérôme lui écrit sa dernière lettre : elle est navrée de la voir encore malade."Vous ne sauriez user de trop de précautions et de ménagement et ne rien vous permettre qui puisse déranger votre santé. J'applaudis à votre résolution de vous priver de tout ce qui n'est que pour satisfaire le goût ; il faut tacher de vous former un bon tempérament en mangeant davantage et toujours des choses solides et saines. Je suis charmée de votre nouvelle demeure, puisque vous y goûtez quelques satisfactions. Je souhaite toujours beaucoup de vous savoir au fait et instruite de ce qui fait votre tourment." Elle l'exhorte à la patience et à la soumission, qui doit être le fruit d'une retraite que projette Marie-Emilie, puis elle disparaît et on ne retrouve plus sa signature. Peut-être cette femme, qui lui a servi de mère, est-elle morte dans l'intervalle.

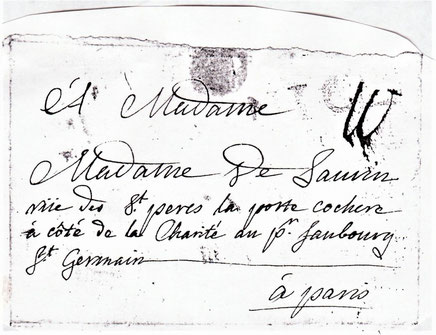

En 1757, voilà Emilie, par un coup de baguette magique, devenue Madame de Saurin. Elle a 22 ans et habite rue des Saints-Pères, la porte cochère à côté de la Charité, au faubourg Saint Germain, où, selon d’autres suscriptions de lettres : la porte cochère vis-à-vis la croix du cimetière de la Charité. L'immeuble n'existe plus. Il était à l'emplacement de la nouvelle Faculté de Médecine, qui a remplacé l'hôpital de la Charité, peu avant 1939. Le cimetière de l'hôpital était sensiblement à l'emplacement de la chocolaterie Debauve et Gallais ; de ses fenêtres Emilie devait voir le bout de la rue Saint-Guillaume, actuelle rue Peyronnet. Elle habite ce faubourg Saint-Germain où vécut, jusqu'au début du XXe siècle, l'aristocratie. C'est le noble faubourg. Rien que dans la rue des Saints-Pères, on compte à l'époque d'Emilie le maréchal de Téssé, le duc de Cossé-Brissac, les Saint-Simon. Au coin de la rue de l'Université la comtesse de Montmorency-Laval et sa mère la marquise de la Roche-Gensac, toulousaines, viendront s'installer en 1772. Pas une maison des rues de Bourbon (aujourd'hui de Lille), Jacob, Verneuil, Saint-Guillaume, de la Chaise, de Grenelle, qui ne renferme quelque famille noble. Notre héroïne ne va pas quitter comme cela un quartier qui est à lui seul une carte de visite. D'autant que le Paris de l’époque est aussi compartimenté que le nôtre, et que le fait d'habiter le noble faubourg même à un cinquième étage sous les toits, vous a une autre allure qu'un appartement rue du Moulin-Vert au Petit-Montrouge.

Je n'aurais pas pensé, quand j’allais dans mon enfance entre 1940 et 1943, acheter du faux chocolat blanc avec de vrais tickets chez Debauve et Gallais ("Fournisseurs des anciens Rois de France") que je me liais ainsi inconsciemment avec les âmes d'anciennes habitantes de mon quartier, qui me forceraient un jour, en me faisant trouver leurs lettres, à raconter leur histoire. Mes soeurs Denise et Josette allaient à la petite école de la rue Peyronnet, tenue par des religieuses, dont le parloir s'ornait d'une magnifique maison de poupées, avec tous ses appartements, bien propre à faire rêver les petites filles. La Faculté de Médecine, dont la guerre avait interrompu les travaux, dressait des escaliers de béton inachevés sous un ciel de neige, derrière des palissades qu'arrachaient pour se chauffer les habitants du quartier, peu soucieux des affiches nazies qui les recouvraient : tout le monde crevait de froid, pendant ces hivers affreux de l'Occupation.

Comme Emilie veut paraître, elle habite donc le faubourg Saint-Germain, tout comme elle se fait appeler Madame de Saurin, on ne sait à quel titre. Pourquoi ce nom, alors que rien n'indique qu'elle soit mariée ? Je n'ai jamais trouvé trace, dans sa correspondance, de ce Monsieur de Saurin dont elle s'affuble : peut-être n'existe-t-il que dans son imagination, ou est-ce un mariage blanc ? A l'époque, il y a bien un Bernard-Joseph Saurin, poète dramatique et académicien, mais il est plus vieux de trente ans qu'Emilie, et pas noble. De même les amis et voisins de palier d'Emilie rue des Saints-Pères ne sauraient faire illusion à des Altesses : Madame Dalmés, M. et Mme de Nerel sentent la bonne noblesse, sans plus. Ce sont des gens d'état intermédiaire : M. de Nerel, par exemple, garde l'hôtel particulier puis la maison de campagne, Montjoli, du Baron de Bennes, autrement argenté. C'est une espèce d'intendant, un peu au-dessus de sa fonction par sa condition.

Marie-Emilie, ou Madame de Saurin, fréquente une société huppée qui, si elle n'est pas le monde de la Cour, où elle ne peut évidemment prétendre, n'ayant ni rang social ni, et pour cause, preuves de noblesse suffisantes, en est pourtant fort proche. Elle est jolie fille et on le lui dit. Si l'on en croit la miniature sur cuivre jointe à ses papiers, qui représente une femme dans la trentaine et qui est peut-être son portrait - à moins que ce ne soit celui d'une des nombreuses Altesses qu'elle approche -, elle a la peau très blanche, un sourire fin et engageant, des yeux singulièrement perspicaces. Couronnée de fleurs et en robe bleue, elle a d'ailleurs plutôt le physique d'une actrice italienne que d'une aristocrate espagnole, le portrait rappelant de façon assez flagrante les pastels de Rosalba Camera. D'après ce qu'on peut voir de son caractère à travers les lettres qu'elle a laissées et ce qui en transparaît dans la volumineuse correspondance qui lui est adressée, c'est une intrigante, retorse, surtout accrocheuse et tenace. Une histoire de revendication de succession en 1768 à l'Ile de Curaçao, que nous rapporterons en son temps, est révélatrice du caractère accrocheur et rêveur à la fois d'Emilie. Son seul but dans la vie est de se faire reconnaître par sa famille espagnole et de se faire verser une pension substancielle. Tous les doutes, tous les émois, les espérances et les ennuis que lui procure sa situation en porte-à-faux dès le couvent de Gisors la poursuivront jusqu'à la fin. Pour cela, elle a besoin de relations, d'appuis et saura s'en créer, car elle est combative, à sa manière insinuante. Elle plaît aux hommes, c'est certain, et elle se servira de cette arme, car à partir de l'année 1757 la majorité des lettres à elle adressées sont masculines. Presque toutes pour lui rendre service, ou offrir des services.

Elle a touché au coeur un homme, certainement plus âgé qu'elle, qui lui sert à la fois de père, d'amant et surtout d'ami. Où qu'il soit il lui envoie de courts billets sans date ni signature. Craint-il de se compromettre en se déclarant ?

L'Amoureux Inconnu est quelqu'un de l'entourage du duc de Coigny. Or les Coigny sont des gens très en cour. Depuis 1748, le duc, ami intime de Louis XV, est gouverneur de Choisy, où se rend presque chaque semaine le roi. L'Amoureux s'est d'ailleurs fait construire à Choisy même un hermitage, où il attend le passage de l'Emilie adorée pour lui offrir, selon sa propre expression "un bouquet et une salade". De temps à autre, l'Amoureux laisse échapper quelque détail : c'est un courtisan, attaché à de grands seigneurs, secrétaire-général des dragons, alors que le duc de Coigny est Mestre-de-Camp général de cette arme. Il négocie d'importants mariages. Il a fait la guerre et est connu de maréchaux français, de princes allemands qui lui font des grâces quand ils le rencontrent, ce qui le comble d'aise. Il assiste au lever du roi et se rend à ses châteaux particuliers : Choisy, Marly. Il fait partie du cercle restreint qui entoure Louis XV, tout le monde n'étant pas invité à ces demeures privées. Il fréquente des diplomates suédois et espagnols, dîne avec eux chez Madame Geoffrin. Ses devoirs militaires n'ont pas l'air de le trop tourmenter et il ne se rend qu'à regret aux Camps de Compiègne, qui sont à Louis XV ce que le Camp de Chalons sera à Napoléon III.

L'Amoureux s'occupe, à la satisfaction générale, du mariage du frère du duc, en mars 1767. Gabriel-Augustin de Franquetot comte de Coigny, qui a 27 ans, épouse Anne-Josèphe-Michel de Roissy, petite-fille de Madame de Villette. Mademoiselle de Roissy est "médiocrement née, mais largement dotée", ce qui vaut beaucoup mieux dans un milieu où tout le monde est très largement né. Ces Coigny inconnus de nos jours sont les parents d'Aimée de Coigny, la "Jeune Captive" immortalisée par André Chénier. Or Mlle de Roissy, comtesse de Coigny, ne resta mariée que huit ans : elle mourut en 1775. Après la mort de sa mère, la petite Aimée, que connut bien évidemment notre Amoureux, fut élevée par la princesse de Guéménée, maîtresse de son père. Puis, après la faillite retentissante des Guéménée, elle fut mise au château de Vigny, près de Pontoise, celui-là même qu'habite le Père Yvel, correspondant d'Emilie. On voit bien qu'il s'agit, dans les mêmes lieux, de la même société. Aimée de Coigny fut mariée à quinze ans (décembre 1784) au duc de Fleury... à Choisy. Mais, à cette date, Emilie est à Viterbe, près de Lavaur, en Languedoc.

Bien plus tard, on retrouve le comte de Coigny : en émigration. "Etabli à Pise avec la charmante duchesse de Fleury, sa fille, il vient faire une visite de courtisan à M. le comte d'Artois et retourne promptement dans la Toscane. La place d'un chevalier d'honneur de Madame Elizabeth ne serait-elle pas en cette circonstance auprès de cette respectable princesse ?" écrit en novembre 1790 le marquis d'Espinchal, qui, lui, se baguenaude à Turin mais ne tolère pas que les autres en fassent autant. Madame Elizabeth finira comme on sait sur l'échafaud. Aimée de Coigny ira en prison et mènera une vie aventureuse, quant au comte son père, émigré en Angleterre, il fait partie du comité de secours aux émigrés.

Mais remontons le cours du temps, et revenons à nos moutons. Le duc de Coigny, premier Ecuyer du Roi, quand il ne loge pas à Choisy, veut que l'Amoureux Inconnu prenne pension chez lui, à l'Hôtel de Coigny, rue Coq-Héron, à Paris (9 avril 1769). Il est à Choisy le 1er juin pour recevoir le prince héréditaire de Prusse, qui n'est autre que le futur Duc de Brunswick, auteur du célèbre Manifeste imbécile qui souleva comme un seul homme la France en 1792. Bref le futur vaincu de Valmy. Né en 1735 comme Emilie, il n'a cette année 1769 que 34 ans. Général en chef des Prussiens en 1806, et encore une fois vaincu, les balles françaises des troupes de Davout termineront sa carrière à Auerstaedt.

Le duc de Coigny, François-Henri, né le 28 mars 1737, passera pour un des favoris de Marie-Antoinette et sera avec Lauzun, Besenval et autres snobinets, un des bellâtres de la petite bande de la reine. "Ce n'est pas un très bel homme, pas un homme de beaucoup d'esprit. Il avait mieux que cela : un excellent maintien, un ton exquis, une belle tournure, une raison simple et juste, du calme et de la politesse... Aimé de tout le monde, le duc de Coigny ne haïssait personne" écrit un autre snobinet et tricheur professionnel, le comte de Tilly. Bref, les qualités d'une bergère, estampillée d'époque. Ou d'un sopha.

Des lettres de l'amoureux d'Emilie se dégage un portrait moral qui n'est pas désagréable. Le ton est mesuré, élégant, les sentiments tendres, quoique sans grande énergie. A certains moments on est surpris par le style, qui pourrait être d'un ecclésiastique. En fait, l’Amoureux est un sceptique. C'est un courtisan, nous l'avons vu, déjà âgé, sans doute de la génération du roi et du duc de Coigny : il parait, à part quelques phrases gentiment osées, avoir plutôt éprouvé pour Emilie de tendres sentiments paternels, et non pas une de ces passions dévorantes qui vous font pousser des soupirs à faire envoler les feuillets illisibles de la Nouvelle Héloïse. Soumis aux lubies de sa maîtresse errante, il paie de ses deniers la location de différents appartements inutiles où elle fait loger une servante, Antonia, et un chien hargneux, Moretto, qui ne lui sont pas d'un grand secours. Pendant des années elle court l'Espagne, et notre amoureux lui écrit, avec la même régularité dans le sentiment que dans le départ de la poste. Il risque bien quelques réflexions (sensées) sur la conduite d'un ménage qui coûte fort cher inutilement (le loyer des appartements parisiens est hors de prix, surtout faubourg Saint-Germain) et ne sert à rien puisqu'elle galope dans les sierras, mais finalement il tombe toujours d'accord sur tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle fait est bien fait. Recule-t-elle d'année en année son retour à Paris ? C'est excellent comme cela. Lui se contente de baiser la papatte à Fils-Fils et d'assurer Moretto, ce roquet grognon et ridicule, de ses respects empressés.

Emilie pouvait-elle compter sérieusement sur un tel partenaire ? Il n’y parait pas. Il est beaucoup trop attaché à son ermitage de Choisy, petits-levers royaux, à cette vie futile, vide et irresponsable que Louis XIV avait su imposer, pour la châtrer définitivement, à la noblesse. Vivant dans un milieu de quémandeurs et d'assistés, l'Amoureux comprend très bien qu'Emilie tâche elle aussi de se faire reconnaître de sa famille espagnole pour en tirer quelque prébende : c'est dans l'ordre des choses. Il l'y encourage vivement, de la voix et du geste. C'est sûrement lui qui lui a fait ouvrir les portes des ambassadeurs, des financiers qui pourront l'épauler de leur crédit, de leurs prêts. Là s'arrête son influence. A part payer ses loyers, il ne peut lui être que d'un secours assez faible : acheter des rubans, faire confectionner des paquets gracieusement noués. Dans plusieurs lettres il proteste de son impuissance : son appartement est trop petit, il vit chez les autres... Drôlerie du destin, cet aimable égoïste, qui hait le conjungo, s'occupe de mariages : pourtant, rien ne lui parait plus enviable que le célibat, on le voit à ses réflexions au moment du mariage d'Antonia : "elle va faire une folie... c'est à dire un lien conjugal. " Il n'est guère embarrassé non plus par l'idée de contraception : autant vaut un infanticide qu'une vie”souillée" c'est à dire avec un enfant naturel sur les bras. Certaine lettre là-dessus est explicite : telle dame a été ”embarrassée", qu'Emilie y prenne garde et ne se mette pas en cette fâcheuse posture, qui réclame par la suite des soins infinis...

Guère jaloux, donc, notre Amoureux, qui semble avoir fait la part des choses et ne se met pas martel en tête pour savoir ce que fait notre amie dans son alcôve. On apprend à un moment que notre amie a été amoureuse d'un Suédois, et que ce Syllog n'a pas voulu d'elle (1). L'Amoureux la console. Elle trouvera mieux la prochaine fois. Les Suédois sont très surfaits. Ils sont pourtant bien portés, en cette fin de siècle : Marie-Antoinette a un penchant pour Fersen, Mlle Necker épouse le baron de Staël, dont elle sera bien la seule à illustrer le nom ; on voit là aussi qu'Emilie a devancé la mode.

_________________

(1) : Voir Le Voyage en Absurdie, où le caractère des Suédois est très bien décrit.

Et le mariage, dira-t-on ? Son Amoureux Inconnu n'aurait-il pu l'épouser, ne fut-ce que pour la mettre à l'abri ? Vous n'y pensez pas. Au XVIIIe siècle comme de nos jours, le mariage est une idée incongrue, farfelue, pas possible, dont le seul énoncé fait éclater l'hilarité. Le mariage est une institution républicaine sourcilleuse, ennuyeuse, rébarbative, où de malheureux infirmes, aveuglés par des lois écrasantes, avancent en pantelant pendant des trente, quarante ans de fidélité forcée... Et sous des prétextes de sentiments encore ! Comme si ces choses-là existaient... On sait bien, depuis Chamfort et d'ailleurs on ne l'avait pas attendu pour s'en apercevoir, que l'amour n'est que le contact de deux épidermes. Dans la société royale ou aristocratique, ce qui est tout comme, ou dans notre société permissive, le mariage est une vieille baliverne, une croquignole... Louis XV change plus souvent de maîtresses que de chemises, et toute la cour l'imite, à tel point que les recherches des historiens en sont terriblement compliquées : Mme A est bien l'épouse de Monsieur A, mais en fait si vous voulez la trouver, c'est chez Monsieur B, tandis que Monsieur A, lui, est l'amant comblé de Madame C, et de mesdemoiselles D, E, F... Les gens qui ont fait un solide mariage, comme le Grand Dauphin, fils du Roi, et sa femme Marie-Josèphe de Saxe, étonnent tout le monde.

Le reste des lettres de l'Amoureux est à l'avenant : de l'eau bénite de cour. Toujours mêmes sentiments fades et renchéris: "Je n'oublierai rien... Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir... Je ne négligerai rien..." Il est si prudent qu'il ne signe jamais ses lettres et, bien entendu, pas le moindre geste positif du genre :" Venez, j'ai peu de bien, mais nous le partagerons, mon logement sera toujours assez grand pour deux. " Bref de ces choses qu'il n'est pas besoin d'être d'un siècle particulier pour les comprendre, surtout quand on est femme. Par contre, beaucoup de mines vis-à-vis de Moretto, dit Toto, dit le Père au Fils - encore que cette allusion à la Sainte Trinité, à propos de chiens, paraisse une plaisanterie typiquement ecclésiastique. C'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux dans ce monde d'eunuques et d'intrigantes qu'est la bonne société pourrissante de la fin du siècle. "On voit des filles fatiguées, lasses..." écrit Mercier : on croirait entendre Maupassant ou tel naturaliste parler du monde des cocottes, vers 1880. Avec ses travestis, ses "amphibies", ses joueurs, ses pédérastes et ses lesbiennes, sa veulerie complaisamment étalée, le XVIIIe finissant ressemble beaucoup au XIXe finissant, à la fin du XXe...

A se demander si la fin de chaque siècle, à l'intérieur de notre civilisation, ne marque pas une lassitude, un affaiblissement, une pourriture qu'une gigantesque révolution ou une guerre mondiale viennent régulièrement balayer. Comme si chaque cent ans de nouvelles générations vigoureuses se levaient, croissaient, combattaient, s'épanouissaient pour finalement s'étioler, crever et disparaître dans des catastrophes.

A vrai dire, l’Amoureux est le type accompli du sigisbée, institution féminine que la pilule contraceptive a définitivement fait disparaître. Le sigisbée était un homme, amoureux d'une femme mariée, qui dans la société italienne de l'époque, l'accompagnait, lui rendait mille services sans que le mari put s'en offusquer. Sans qu'il la touchât, aussi, parait-il. Dans un tableau de Tiepolo vers 1785, conservé à la Ca'Rezzonico de Venise, on peut voir un couple à sigisbée dans toute sa gloire. Au milieu, la dame, en robe jaune à paniers, coiffée d'un énorme bonnet blanc à noeud bleu et vue de dos, ressemble à quelque toupie géométrique : elle est le point central d'une machine célibataire qui donne le bras, orné d'engageantes jaunes, d'une part à son mari, en redingote rouge, catogan et bas blancs, et de l’autre à son sigisbée, en chapeau bicorne, qui se détourne vers nous pour qu’on le voie bien : "Suis-je bien comme ça?" semble nous dire cet heureux homme. Un lévrier efflanqué suit le mouvement du groupe et un vil valet marche, porteur d'un second chien indispensable.

On imagine l'étonnement de nos jeunes femmes : un sigisbée! Alors qu'il est si facile de faire grimper cinq ou six copains à la fois dans son plumard, après avoir fumé un petit joint ! C'est qu'elles oublient, les ingrates, les progrès bienfaisants qu'a faits à notre époque la contraception. Les humains ne sont vertueux que par force : ils n'ont été écologistes pendant des millénaires que parce qu'ils n'avaient pas inventé la pelle mécanique et la bombe à hydrogène ; les femmes n'avaient des sigisbées que parce qu'on n'avait pas inventé le stérilet.

D'ailleurs il ne faut rien exagérer. L'Amoureux a du mérite : il écrit des lettres chaque semaine pendant six ans à son Emilie qui court l'Espagne. C'est joli. "Vous êtes ma maîtresse errante et adorée" lui écrit-il. Et, d'autres fois : "Ma princesse, ma reine!" comme un Rimbaud avant l'heure. Cet amour platonique et désintéressé, si constant, est évidemment très antérieur au voyage à Madrid, car il rappelle qu'elle a déjà voyagé en Angleterre, en Italie - probablement à Gênes où, on l'a vu, M. de Flobert était ingénieur en chef des fortifs. Toujours à la poursuite de son père introuvable, de sa famille volontairement oublieuse, et de l'argent qu'elle croit ratisser à force d'intrigues. Pauvre Emilie ! Portocarrero par raccroc. Désabusée, ou moins entêtée, elle aurait certainement pu se faire, avec ses belles relations, une vie de demi-castor (le terme est d'époque) très acceptable et confortable. Mais c'est une mélancolique. Plutôt cérébrale que sensuelle, cette dame vit dans des chimères.

Pour se consoler, elle a ses chiens. Louis-Sébastien Mercier a bien vu la mode des chiens : on dirait que c'est d'Emilie, de Moretto, de Fils-Fils et de l'Amoureux qu'il parle : "La folie des femmes est poussée au dernier période sur cet article. Elles sont devenues gouvernantes de roquets, et ont pour eux des soins inconcevables. Marchez sur la patte d'un petit chien, vous êtes perdu dans l'esprit d'une femme ; elle pourra dissimuler, mais elle ne vous le pardonnera jamais : vous avez blessé son manitou.

Les mets les plus exquis leur sont prodigués : on les régale de poulets gras, et l'on ne donne pas un bouillon au malade qui gît dans le grenier.

Mais ce qu'on ne voit qu'à Paris, ce sont de grands imbéciles qui, pour faire leur cour à des femmes, portent leur chien publiquement sous le bras dans les promenades et dans les rues ; ce qui leur donne un air si niais et si bête, qu'on est tenté de leur rire au nez, pour leur apprendre à être hommes. "

Madame Geoffrin

L'Amoureux fréquente assidûment le salon de Madame Geoffrin. Il y brille en y narrant des anecdotes espagnoles et picaresques du voyage d'Emilie. (Au fait, où ont bien pu passer les lettres d’Emilie ? Elle a du en écrire un sacré paquet). Il y parle d'Emilie avec le comte de Creutz, autre admirateur de notre mélancolique amie. Madame Geoffrin est une de ces tenancières de salons plus ou moins politiques, littéraires, mondains, artistiques dont on chercherait en vain le charme, et dont Virginia Woolf a si bien dans Orlando décrit l'inanité. Que faisaient, que disaient ces gens à longueur de soupers, à longueur d'années ? Rien. Des sottises, de l'esprit à bon marché, des mondanités : il suffit de se référer à la première Madame Verdurin venue. Madame Geoffrin est une Madame Verdurin pas vulgaire, pas agressive, pas sotte non plus : rien. Grimm fait un portrait assez drolatique de cette "reine-mère de Pologne" (Stanislas Poniatowski se considérait comme son fils spirituel), de cette Geoffrinska. "Elle renouvelle les défenses et lois prohibitives des années précédentes. Il ne sera pas plus permis que par le passé de parler chez elle ni d'affaires de la Cour, ni d'affaires de la ville, ni d'affaires du Nord, ni d'affaires du Midi, ni de paix, ni de guerre, ni de théologie ni de métaphysique, ni en général d'aucune matière quelconque. " On voit combien il est difficile, pour l'historien, de reconstituer les conversations qui se sont tenues chez Madame Geoffrin, rue Saint-Honoré. Cette Madame Verdurin du XVIIIe siècle n'est ni une intellectuelle, ni une bas-bleu, ni une féministe, ni une encyclopédiste : sa neutralité couleur de muraille lui fait recevoir tout le monde : les mondains, le prince de Rohan, la comtesse de Brionne, Mme d'Egmont, la marquise de Duras, et pêle-mêle Montesquieu, Turgot, la comtesse de Boufflers, Boucher, Van Loo, Joseph Vernet, Greuze, le comte de Caylus, des artistes, des économistes, des ambassadeurs... N'en jetez plus ! Ce n'est pas une femme, c'est une agence de placement. Une peinture de Lemonnier (à Rouen, Musée des Beaux-Arts) la montre dans son salon de la rue Saint-Honoré. Avec une peau pâle et blanche de femme âgée, en robe grise, le visage allongé dans un serre-tête de dentelle noire, elle ressemble à n'importe quelle grand-mère de n'importe quelle époque. Elle est flanquée de deux hommes en rouge. L'un, à l'air fat et béat, est un prince du Sang (les broderies, le cordon bleu). L'autre, à la grosse lèvre, une espèce de magistrat. Les gens autour d'eux - et ils sont plusieurs douzaines -, sont rangés sur des chaises comme des potiches le long des murs où sont accrochés des tableaux qui montrent des vestales se chauffant subrepticement les mains : on les comprend, il devait faire diablement froid, sous ces hauts plafonds gris où bourdonnaient inlassablement des paroles melliflues, bien élevées, polies, creuses, rabotées... La maîtresse de maison a l'habitude de couper d'un: "Voilà qui est bien! Voilà qui est à merveille" toutes les queues de conversation qui ne lui plaisent pas trop. A voir la liste des interdits si drôlement dressés par Grimm, on ne devait pas s'amuser comme de petits fous, chez Madame Geoffrin.

A ses murs, j'oubliais, deux tableaux connus : la Pourvoyeuse, de Chardin, et tout en haut, sous la corniche de plâtre, la mélodramatique "Mort du Père", de l'incassable Greuze, propre à culpabiliser tout un chacun qui manifestera une idée un peu personnelle. Quelle ambiance !

"En cherchant bien, pensais-je, dans cette scène salonarde, c'est bien le diable si je n'y trouve pas, quelques chaises plus loin et à trois perruques du cardinal de Bernis, notre Amoureux discutant avec M. Partyet, l'Intendant des Invalides..."

Hélas ! Trois fois hélas ! Ce tableau de Lemonnier, qui représente une lecture de la tragédie l'Orphelin de la Chine dans le salon de Mme Geoffrin, n'est qu'un pastiche ! Un misérable pastiche ! Qui si ça se trouve aurait fait éclater de rire ceux qu'y a audacieusement groupés le peintre ! Exposé en 1814, soixante ans après l'événement, "ce motif a fourni à l'artiste le moyen d'offrir dans le même cadre une réunion de personnages célèbres en France à l'époque qu'il a choisie, celle de 1755." (Landon : Salon de 1814).

Madame Vigée-Lebrun, peintresse excessivement bien élevée et du reste femme aimable, décrit poliment cette Madame Geoffrin qui est pour nous une énigme. "Elle réunissait chez elle tout ce qu'elle connaissait d'hommes distingués dans la littérature et dans les arts, les étrangers de marque et les plus grands seigneurs de la cour. Sans naissance, sans talents, sans même avoir une fortune considérable, elle s'était créé ainsi à Paris une existence unique dans son genre. Ayant entendu parler de moi, elle vint me voir un matin et me dit les choses les plus flatteuses sur ma personne et sur mon talent. Quoiqu'elle ne fut pas alors très âgée, je lui aurais donné cent ans ; car, non seulement elle se tenait un peu courbée, mais son costume la vieillissait beaucoup. Elle était vêtue d'une robe gris de fer et portait sur sa tête un bonnet à grand papillon, recouvert d'une coiffe noire nouée sous le menton ».

Le Père Yvel et M. Partyet

Beaucoup de personnes que fréquente l'Amoureux Inconnu sont, soit des gens de la plus haute noblesse, soit des rouages importants de ces administrations compliquées qui peuvent faire obtenir quelque prébende à une fille du plus beau sang malheureusement délaissée par son ingrate famille. Quelquefois, mais rarement, ils sont les deux à la fois : nobles et rouages bien placés. Pour la rente qu'Emilie désire se faire servir par le Clergé, on ne sait à quel titre, il n'est pas question, par exemple, de l'Abbé de Crillon, redistributeur de ces biens terrestres, mais d'un modeste ecclésiastique : le Père Yvel, qui est décoré de l'Ordre de Saint-Michel et qui collectionne les objets d'histoire naturelle, tels que coquillages, papillons... Le Père Yvel est souvent cité en compagnie de M. Parthier, dont le véritable nom, suivant l'Almanach Royal, est Partyet : c'est le Directeur et l'Intendant de l'Hôtel Royal des Invalides, lui aussi décoré de l'Ordre de Saint-Michel. M. Partyet paraît avoir quelque tendresse pour notre héroïne, qui plaît décidément aux vieux messieurs. L'Amoureux montre un certain dépit quand il l'appelle "le vieillard des Invalides." Ce qui indique que lui et M. Yvel sont des gens âgés, certainement de la génération des parents d'Emilie, c'est qu'à une réunion de ce fameux Ordre de Saint-Michel, dont le cordon était noir, l'Amoureux est placé entre eux deux et que tous trois parlent... de la belle Emilie ! Sans vouloir concurrencer Goya dans ses dessins de vieux amoureux et de jeunes filles aux bas bien tirés, le fait est patent...

L'Abbé Béliardi

L'Abbé Billardy ou Belliardy, comme écrit l'Amoureux, est lui, un personnage très important : le consul de France à Madrid ; chargé des Affaires de la Marine et du Commerce. Si on retrouvait les lettres ou des mémoires de celui-là, on en apprendrait beaucoup sur Emilie, car elle dut longtemps le tanner pour avoir appuis, pensions... Il est question de lui dans presque toutes les lettres du voyage en Espagne pour agiter les autochtones, du roi Charles III aux Montijo, en descendant jusqu'à de plus minces caballeros. L'abbé Beliardy est un personnage marquant de l'entourage de Choiseul, le ministre : on l'y voit, dans son magnifique exil de Chanteloup, jouer aux échecs avec le duc, en compagnie de la duchesse de Grammont, soeur du duc, de quantité de marquis, de comtes et d'archevêques, et de l'érudit et si vivant abbé Barthélémy, numismate, auteur du "Voyage du Jeune Anacharsis" et ami de la maîtresse de maison (1).

___________

(1) : Trois ans après le décès de mon père Jean Escande, en octobre 2019, alors que je corrigeais cette étude inédite pour la mettre sur le net, mon mari Frank Dubuisson, tout à fait par hasard, lisant l’ « Histoire de ma Vie » de Casanova, tomba au Chapitre 17 sur ce qui suit, alors que Casanova est en Espagne : « Trois ou quatre jours après le Roi revint à Madrid avec la famille royale et les ministres, chez lesquels j’allais journellement pour l’affaire de la Sierra Morena, où je me disposais à faire un voyage. Manucci, qui continuait à me donner des marques d’une sincère amitié, devait m’accompagner pour son plaisir avec une aventurière qui se nommait Portocarrero, laquelle se disait nièce ou fille du feu cardinal de ce nom, ayant par cette raison de grandes prétentions, quoi qu’elle ne fut en réalité que la concubine secrète de l’abbé Bigliardi, consul de France à Madrid. »

Il ne peut s’agir que de notre Emilie Portocarrero et de notre abbé Béliardi ou « Bigliardi ». Jean Escande, bien qu’il ait lu lui-même les souvenirs de Casanova, comme on le verra par la suite, n’eut manifestement pas connaissance de ce passage – il est vrai que les souvenirs de Casanova couvrent plus de mille pages - qui éclaire pourtant de façon spectaculaire cette étude ; cependant le portrait que Jean Escande fait de la Portocarrero, par simple déduction et intuition, corrobore absolument ce qu’en dit Casanova : une intrigante intéressée, que la vertu n’embarrasse pas outre mesure : « plutôt cérébrale que sensuelle », dit-il dans cette étude page 18 ; elle n’eut pas, visiblement, le privilège de plaire au séducteur Casanova, qui la traite, comme on le voit, avec quelque mépris.

Comme mon père aurait été heureux de tomber sur ces quelques lignes ! Note d’Angélique Escande-Dubuisson, 3 décembre 2019.

M. Giamboni

M. Giamboni, dont parle souvent l'Amoureux, est un Génois, M. Octave Giambonne. Secrétaire du Roi depuis 1759, il habitait à Paris rue Mauconseil. C'est un "banquier pour les traites et remises de place en place" (Almanach Royal, 1765). Sa femme, Marie-Louise de Marny, a été au Parc-aux-Cerfs une maîtresse occasionnelle de Louis XV. (C'est ensuite qu'on l'a mariée à M. Giamboni). Elle en a eu un enfant, ou des enfants ? Toujours est-il que longtemps après, en émigration à Turin le 11 octobre 1789, le marquis d'Espinchal, mémorialiste auquel ont recours tous les bons auteurs, a rencontré M. Giamboni avec sa soeur, la jolie et aimable Madame des Boulets, en nombreuse compagnie, dont encore une fois le duc de Choiseul, le fermier-général Bérenger etc... Vu la différence de dates avec les lettres d'Emilie (25 ans) il doit plutôt s'agir des enfants de ce M. Giambonne, banquier à qui notre héroïne a souvent recours. Je donne gracieusement tous ces détails pour les familles qui voudraient se trouver en Louis XV un ancêtre, afin de devenir à leur tour Présidents de la République.

Le Marquis de La Pailleterie

Le marquis Charles Davy de La Pailleterie est lui aussi un rouage de la Machine à Phynances d’Emilie. Combinant la noblesse et l’utilité, il paraît être quelque chose aux Affaires Etrangères, département des passeports. Il est de mèche avec elle pour quelque vente de pacotille à Saint-Domingue, où il possède d'importantes plantations, un bateau... Depuis 1753 il vit en France et en 1760 a fondé une société commerciale où on vend de tout, même des nègres. Son frère Alexandre se contente d'en faire : c'est le grand-père d'Alexandre Dumas, notre Homère. Le marquis a une propriété à Amilly, près de Montargis, et habite à Paris rue des Vieilles Tuileries (rue du Cherche-Midi actuelle). Je le dis tous net : l'Amoureux ne l'aime pas. Il s'en tient à distance, mais lui fait parvenir les chiens que lui offre Emilie, pour se concilier ses bonnes grâces. Les La Pailleterie sont connus, à leur époque : avec un nom pareil on pourrait croire à un marquisat de pacotille. Pas du tout. En 1702, on trouve un Bailly de La Pailleterie à l'Ordre de Malte, qui commande cinq galères à Dunkerque avec lesquelles il fait merveille sous Jean Bart.

Tout de même... N'est-ce pas amusant de voir en relations étroites le grand-oncle d’Alexandre Dumas, notre gros réjoui, et la grand-tante de... de... Mais n'anticipons pas ! Comme le monde est petit ! (Gilles Henry : Détective de l'Histoire. Ed. In Fine 1992).

Le Comte de Creutz

Avec le comte de Creutz, très souvent cité dans les lettres, nous revenons chez les mondains. "Cet Autrichien finlandais" comme écrit quelque part avec raillerie notre Amoureux, est un personnage très lancé du Tout-Paris sous Louis XV. En effet Gustave-Philippe, comte de Creutz, s'il porte un nom autrichien, est bel et bien né en Finlande en 1731 (mort en 1785). Il est distingué et cultivé. Cet ancêtre de tous les barons de Gondremarck aimait tant la Vie Parisienne qu'ambassadeur en France il résida vingt ans à Paris : il eût tout le temps d'y voir "les divas qui font fureur. "

"Il se lia avec les esprits les plus distingués" dit Larousse au XIXe siècle."Dont Marmontel et Grétry. Pendant son séjour en Espagne (où Creutz avait été auparavant ambassadeur), il étudia ce pays en philosophe et en poète, et communiqua ses observations à Marmontel, dans une suite de lettres écrites en français avec élégance et pureté. Egalement lié avec Francklin, il fut l'intermédiaire d'une alliance politique entre la Suède et les Etats-Unis." N'allons pas si haut, ni si loin. L'Amoureux parle tout le temps à Emilie du comte de Creutz, qu'il appelle souvent "le comte", en compagnie du" baron": le baron de Friezendorff, chargé des affaires de la Cour de Suède. On verra qu'Emilie avait un amoureux parmi ces Suédois. Le comte de Creutz, très lancé, est présent dans toutes les correspondances de jeunes femmes de la haute société qui se sont donné pour mission de former (politiquement) le futur Gustave III de Suède : la comtesse de Boufflers, la charmante comtesse d'Egmont. C'est un des Européens typiques de ce siècle et de cette société cosmopolite qui ne parle que français : habitué des soirées de Mme Geoffrin, amateur de musique, le comte de Creutz protégea Grétry à ses débuts. Il a l'air d'avoir soupiré modestement pour Emilie de Portocarrero, si l'on en croit ce flatteur qu'est l'Amoureux Inconnu.